尾崎放哉(おざきほうさい)を知っていますか?

種田山頭火とともに、日本の自由律俳句の代表的俳人と称されています。

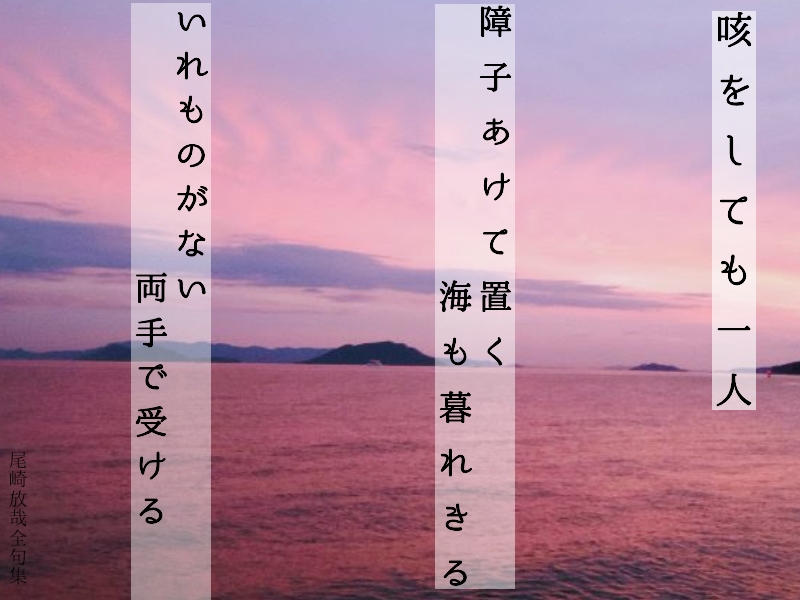

咳をしても一人 という句は教科書にも載っており広く知られています。

私の事前の知識もこのくらいでしたが、小豆島に来てから、ここが彼の終焉の地であることを知りました。

小豆島の玄関口、土庄港に近いところに西光寺というお寺があり、その一角にある南郷庵という小さな庵で放哉は人生最後の8ヶ月を過ごしながら俳句を作っていたんだそうです。

彼の人生は以下の通りです。

尾崎放哉 明治18年に鳥取で生まれ、成績優秀で旧制中学を卒業後上京した。第一高等学校では夏目漱石に学び、東京帝国大学(現・東大)の法学部を卒業する。生命保険会社に就職、結婚するが11年後に辞職。朝鮮火災海上保険会社の創設にも関わるが酒などが原因で免職される。当時38歳、肺を病み、妻と離れ、一切の財を持たずに京都の一燈園に入る。そこから寺を転々として句を詠む生活に入り、40歳の時にツテをたどって小豆島に来島する。8ヶ月ののち、翌年(大正15年)、南郷庵で肺の衰弱により死去、享年41歳。最後の3年で3000句を詠むが、句集の出版や俳人として評価を得るのは死後であった。

先日、南郷庵の跡地に建つ尾崎放哉記念館を訪ね、全句集や書簡集、関連本を読みました。

俳句のことは詳しくなくても、放哉の俳句には引き付けられる魅力があります。

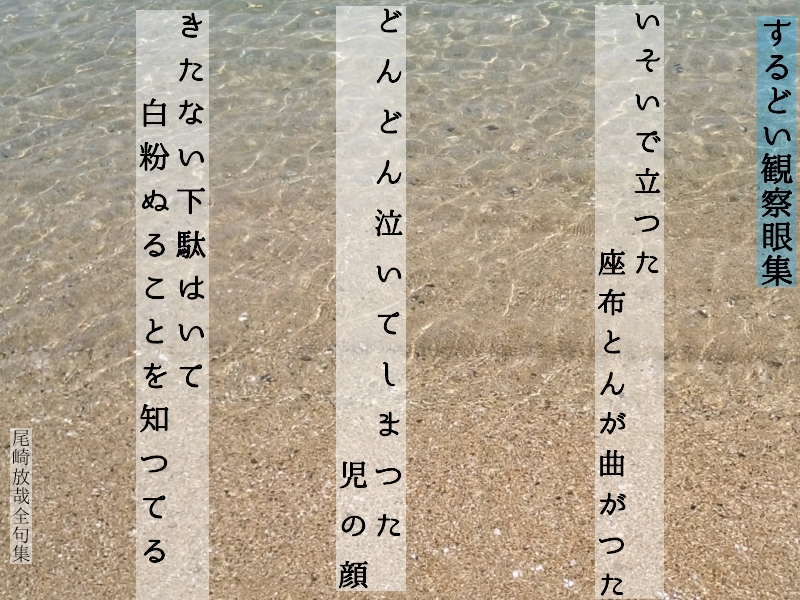

膨大な創作から、いいなあと思う句をピックアップし、勝手に「するどい・あるある・動物・子ども・小豆島あるある」などのジャンルに分けてご紹介します。いい句は沢山あるので、その2に続きます。

背景写真はすべて小豆島で撮影したものですが、俳句は小豆島に来る以前のものもあります。

自由律俳句とは、五・七・五の形をとらず、季語にとらわれず、感情を自由に表現し、口語で作られることが多いという特徴があります。そのため、俳句に詳しくない人間が読んでも強烈なインパクトがあり、これいいなあ!というお気に入りの句が見つけやすいです。

個人的には、現代アートに触れたときと同じ感性のチャンネルが働く気がします。わけわかんない作品はどこまでもわけわかんない、でも、刺さる作品は心のどこまでも、いつまでも刺さる。素養がなくてもそんな楽しみかたを許容してくれる、余裕があると思います。

「いそいで立ったら座布団曲がるよね、そりゃそうだ。そんな些細なことをわざわざ残す意味はわからないけど、その瞬間の映像は浮かぶなあ。」

「どんどん泣いてしまつた児の顔…一切の我慢せず泣き尽くした顔って大人にはハッとするくらいの清々しさがあるよね」なんて思いつつ、

三つ目の句は、取り繕っても脇の甘いところをしっかり見られているような、放哉の視線を感じてドキッとしました。

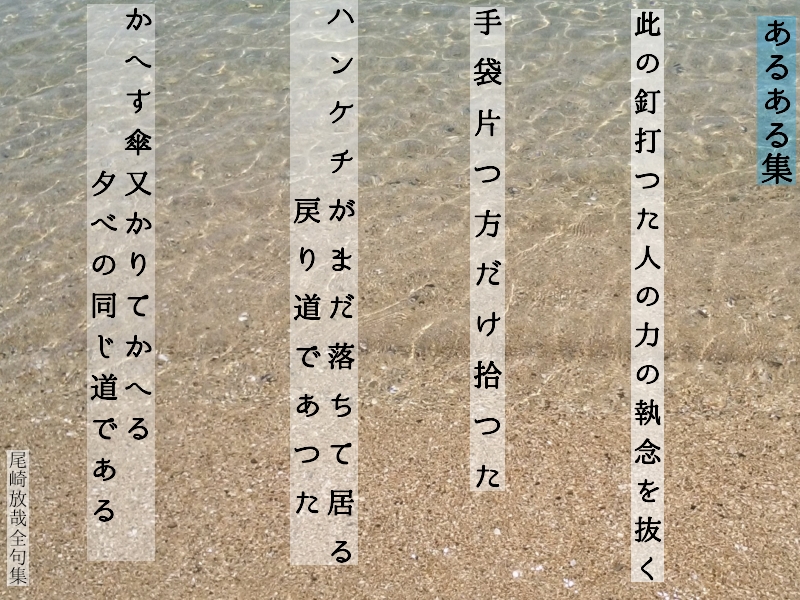

あるある!と思ったのはこの四つ。

釘を打つときは「抜けないように」と渾身の力を込めて打つけれど、抜くときにはその「抜けないように」の気持ちより強い力で引き抜かないといけない、という心理が確かに働く。わかるわかる。

100年前の大正でも、令和の今も、道端に落ちているのはなぜかいつも片っ方だけの手袋だし、行きに落ちてたハンカチが帰りにもあったり、借りた傘返しにわざわざ行ったのに途中で雨降っちゃって結局また借りて意味ないじゃん、ってことあるよね…!なんでそんなしょうもないこと句にできるの?むしろすごい…と、この辺りから放哉の視点のファンになっていきます。

放哉はどの関連本を読んでも、関わった人からは「性格が悪い、甘ったれ、金の無心ばかり」と言われ、結構評判が悪いです。関わりを絶った人も沢山いたはず。でも動物はけっこう寄ってきてたみたいです。偏屈な嫌われ者と動物のささやかな交流、ってちょっと可愛いですよね。

「霜がびつしり下りてゐる朝犬を叱る」「ほん気で鶏を叱ってゐる」なんていう、「謎の叱るシリーズ」もありますが…。

小豆島に来る以前、須磨寺というところに一人で居たときに近所のブンチャンという男の子と仲良くなったことがあったそうです。一緒にミカンを焼いて食べたり、そのミカン箱で本箱を作ってあげたりしていた頃の句です。ないしょ話の句はブンチャンのちいさな手が放哉の耳にそっと当てられる様子が見えるようでほほえましく、放哉も「会心の作」と手紙に書いています。

子どもに優しいというより、子どものような心で共に居るといったほうがしっくりきますが、

「足音一つ来る 子供の足音」という句からは、ブンチャンの気配をどこかで心待ちにしている放哉の心境が伺えます。「栗が落ちる音を児と聞いてゐる夜」にでてくる子どももきっとブンチャンだな、と思いました。

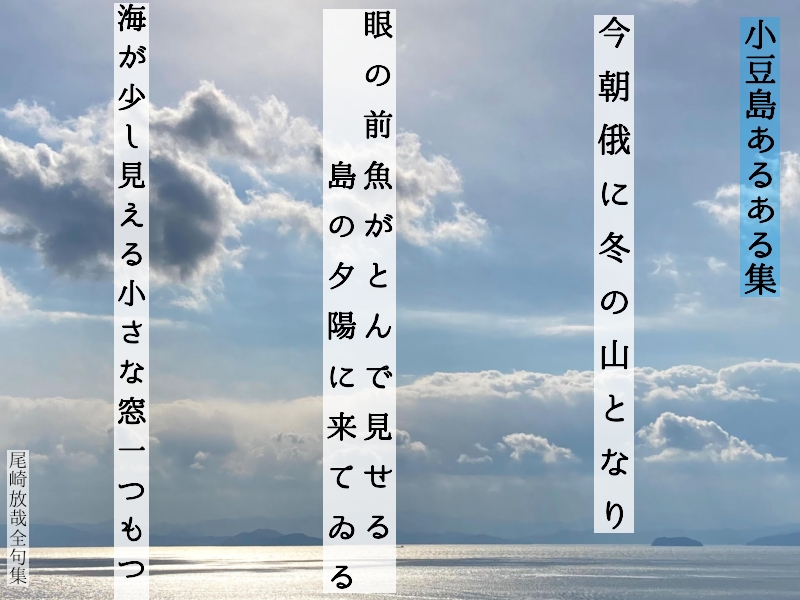

小豆島時代に詠まれる山、海、夕陽の句は、100年経った今も同じ風景があるので、あるある度がいっそう高いです。

あ、今日きゅうに春の山になった、夏の山になった。と感じられる境目がたしかにあり、夕陽の海で魚が跳ねる瞬間も沢山見ました。

放哉は暖かい地を求め、ツテをたどって小豆島に行き着きました。

海が見えるちいさな窓は、放哉が「海に母の慈愛を感じ、海とそこにある空と雲のうつろいにこそ惹かれる」と手紙に書いていたことからも、最期の日々に一番必要としていた場所だったのだろうと思います。

小豆島での「入庵雑記」に書かれた放哉の言葉を引用し、次回に続きます。

私はもちろん、賢者でもなく、智者でもありませんが、ただ、わけなしに海が好きなのです。つまり私は、人の慈愛…というものに飢え、渇している人間なのでありましょう。ところがです、この、個人主義の、この戦闘の世の中において、どこに人の慈愛が求められましょうか、なかなかそれは出来にくいことであります。そこで、これを自然に求めることになってきます。私は現在においても、父の尊厳を思い出すことはありませんが、いつでも母の慈愛を思い起こすものであります。そして、それを海がまた持っているように私には考えられるのであります。

(「尾崎放哉 随筆・書簡」 放哉文庫 春陽堂書店 より)

参考文献

「決定版 尾崎放哉全句集」 伊藤完吾・小玉石水編 春秋社

「尾崎放哉 随筆・書簡」 放哉文庫 春陽堂書店

「放哉という男」 荻原井泉水 大法輪閣

「尾崎放哉 つぶやきが詩になるとき」 河出書房新社

「海も暮れきる」 吉村昭 講談社文庫